晶体管的基本结构和发展历程

时间:2025-09-26 11:30

本文介绍了晶体管是什么。

概述

随着集成电路科学与工程的持续发展,当前集成电路已涵盖二极管、晶体管、非易失性存储器件、功率器件、光子器件、电阻与电容器件、传感器件共 7 个大族,衍生出 100 多种不同类型的器件,推动集成电路技术渗透到人们衣食住行的各个领域。本章将围绕集成电路的核心器件 —— 晶体管展开,阐述其如何凭借优异性能与不断演进的结构,成为信息时代不可或缺的重要推动力。

1947 年 12 月,美国贝尔实验室成功演示了首个具有放大功能的点接触锗晶体管,这一成果标志着影响全人类生产与生活的半导体产业正式诞生,也开启了信息时代的大门。晶体管是 20 世纪最重要的发明之一,其英文名称 “Transistor” 源于 “Transfer-resistor” 的缩写,意为 “转换电阻器” 或 “跨阻器”。本节将简要介绍晶体管器件的相关基础知识点。

晶体管的基本功能

相较于早期的电子管,晶体管具有功耗低、寿命长、性能可靠等显著优势;基于晶体管发展的集成电路技术,在体积、成本与可靠性方面具备其他技术难以比拟的优势,因此迅速取代电子管在电子系统中的核心地位。

与电子管类似,晶体管在电子系统中主要承担 “增益” 与 “开关” 两大核心作用:

增益:当向晶体管施加一个随时间变化、幅值为 Vᵢ的电压信号时,可输出一个随时间变化、幅值为 Vₒ的电压信号。定义电压增益 Aᵥ为 Aᵥ = Vₒ / Vᵢ,该定义同样适用于电流增益(如 Aᵢ = Iₒ / Iᵢ)或功率增益(如 Aₚ = Pₒ / Pᵢ)。显然,增益(或损耗)本身是无量纲的,但为方便实际应用,常以分贝(dB)作为计量单位。

开关:晶体管的关闭与打开状态,分别对应数字二进制中的逻辑 “0” 与逻辑 “1”。晶体管的增益特性,能让每一次逻辑运算过程实现有效再生放大 —— 即便信号经过数百万个晶体管逻辑门传递,仍可保持信号幅值高于背景噪声水平。由于微处理器需集成上亿个晶体管,即便单个晶体管的损耗极小,累积损耗也会导致信号严重失真,因此晶体管的开关特性与增益特性共同构成了超大规模集成电路的技术基石。

相较于机械开关,晶体管具有响应速度快、动作准确性高的优势,是放大电路、开关电路、稳压电路、信号调制电路及振荡器等各类数字与模拟电路的基础器件。此外,晶体管的改型器件也是其他集成电路器件大族的核心基础,例如非易失性存储器(NVM)中的浮栅金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管(FGMOSFET)、功率器件中的绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)等。

晶体管的基本结构

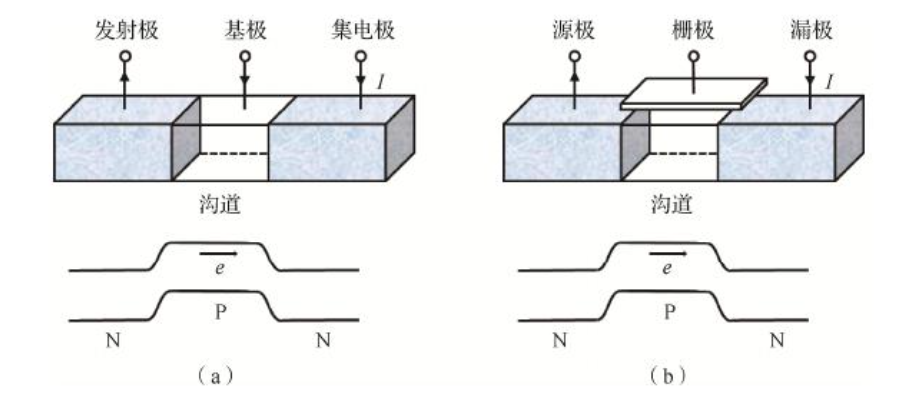

晶体管的基本结构特征是 P 型与 N 型半导体区域交替排布,并在区域之间形成导电沟道(简称 “沟道”)。借助输入信号调控沟道内电流的 “导通” 与 “截止” 状态,可分别对应二进制逻辑中的 “1” 与 “0”。从结构与工作原理划分,晶体管主要分为两大族:势效应晶体管(Potential-Effect Transistor,PET)与场效应晶体管(Field-Effect Transistor,FET)。

PET 与 FET 的核心区别在于沟道调制方式:PET 采用直接电接触(电子注入)方式调控沟道,使沟道在调制过程中获得额外电流。典型的 PET 器件如双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT),其结构包含一个基极(Base,B)—— 基极直接作用于沟道,可调控从发射极(Emitter,E)到集电极(Collector,C)的电流(见图 1 (a))。而 FET 采用间接调控方式(通过横向电场)作用于沟道,使沟道在调制过程中补充额外电子或空穴。典型的 FET 器件如金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管(MOSFET),其栅极(Gate,G)通过电容效应影响沟道,进而改变从源极(Source,S)到漏极(Drain,D)的电流(见图 1 (b))。

BJT 俗称 “三极管”,是最早实现实用化的现代晶体管。早在 1947 年点接触晶体管问世一个月后,肖克利便提出了 “三明治” 结构的 BJT 设计构想;1950 年,蒂尔(G.Teal)与斯帕克斯(M.Sparks)成功制造并测试了锗基 NPN 型 BJT。从实用角度看,点接触式晶体管制造工艺繁琐、稳定性欠佳且产量极低;而结型晶体管(以 BJT 为代表)更适配现代集成电路制造工艺,能大幅降低生产成本,逐渐获得市场认可,为众多半导体公司的崛起奠定了基础。不过,以 BJT 为代表的 PET 需通过基极控制电流,由此带来较高能耗与较大芯片占用面积,制造及设计成本偏高,目前主要应用于模拟集成电路领域。

相比之下,以 MOSFET 为代表的 FET 具有栅极漏电流更小、单元能耗更低的优势,更适用于超大规模集成电路(VLSI),现已成为集成电路中最核心的器件之一。

场效应晶体管的发展历程

晶体管诞生后发展势头迅猛,科研人员持续研发出各类新型晶体管:1950 年,日本学者西泽润一(J.Nishizawa)与渡边宁(Y.Watanabe)共同发明了结型场效应晶体管(Junction Field-Effect Transistor,JFET);1952 年,基于晶体管技术的助听器与收音机正式投入市场 —— 这标志着晶体管开始从实验室走向实际应用,推动电子设备向小型化、低功耗方向发展。1954 年,贝尔实验室的坦恩鲍姆(M.Tanenbaum)制备出首个硅晶体管;同年,德州仪器的戈登・蒂尔(Gordon Teal)实现了硅晶体管的商业化生产,推动晶体管从实验室成果向产业应用迈出关键一步。1956 年,通用电气的工程师发明了晶闸管(Thyristor),为电力电子领域提供了新型核心器件。1959 年,贝尔实验室的卡恩(D.Kahng)与艾塔拉(M.Atalla)成功发明金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管(MOSFET),这一成果将 1925 年李林菲尔德(J.Lilienfeld)提出的场效应晶体管概念首次转化为实际器件,为后续集成电路的规模化发展奠定了重要基础。

尽管晶体管从 20 世纪 50 年代起逐步取代真空电子管,但当时其高昂的制造成本,导致晶体管器件及基于晶体管的电子系统并未广泛普及。不过,晶体管的便携性、高可靠性与耐用性,恰好契合军用装备的特殊需求;同时,受美国当时太空战略的推动,晶体管器件(尤其是集成电路)被大量应用于军工与航天领域。美国军方对新兴晶体管产业的支持,直接加速了以晶体管为核心的半导体产业发展,催生了一批知名半导体技术企业。

1965 年,仙童半导体的戈登・摩尔(Gordon Moore)提出著名的 “摩尔定律”,明确了集成电路产业 “集成度每 18-24 个月翻倍” 的发展方向,为行业提供了清晰的技术演进指引。1967 年,卡恩(D.Kahng)与施敏(S.M.Sze)共同研制出浮栅金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管(FGMOSFET),攻克了非易失性存储的核心技术难题,奠定了现代存储器件的发展基础。1969 年,英特尔采用二氧化硅栅介质与多晶硅栅电极,成功开发出首个 P 型 MOSFET,进一步完善了 MOSFET 的技术体系。1971 年,英特尔发布全球首款微处理器 4004,该芯片集成了 2000 多个晶体管,标志着集成电路从 “逻辑器件” 向 “计算核心” 的跨越。

1998 年起,《半导体技术国际路线图》(International Technology Roadmap for Semiconductors,ITRS)每两年发布一次,为全球半导体产业的技术研发与产能规划提供权威指导。在此推动下,半导体科技与产业发展日新月异,集成电路逐渐成为信息时代的核心支撑技术。随着半导体技术的持续迭代,MOSFET 不仅在特征尺寸上不断缩小、集成度持续提升,在器件结构(如从平面结构向鳍式场效应晶体管 FinFET 演进)与材料体系(如高 k 栅介质替代传统二氧化硅)上也经历了多次重大革新,始终保持着对超大规模集成电路发展的核心驱动作用。

来源:电子发烧友